古物商とは、古物を業として売買または交換する個人や法人のことを指します。

例えば、リサイクルショップ、古本屋等が該当します。

古物とは?

まず、古物とは何を指すのか説明します。

法律では

- 「一度使用された物品」

- 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」

- 「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」

と定められています。

古物営業法第2条第1項

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

1.「一度使用された物品」とは

いわゆる中古品のことです。使用期間は問われません。重要なのは、「実際に一度でも使用された」という事実です。

例えば、購入して数分だけ使用した物と数年間使い込んだ物のどちらも「一度使用された物品」として「古物」に該当します。

2.「使用されないで物品で使用のために取引されたもの」とは

いわゆる新古品や未使用品と呼ばれるものです。一度、消費者などの最終的な使用者の手に渡った(取引された)けれど、結局使われなかった物品を指します。

例えば、某家電量販店でパソコンを購入し、一度も使用せずリサイクル店に売却した場合、見た目は新品であったとしても「古物」に該当します。

3.「これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの」とは

前述した1.中古品や2.新古品を本来の用途や性質を変えない範囲で修理したり、清掃したり、一部の部品を交換したものです。

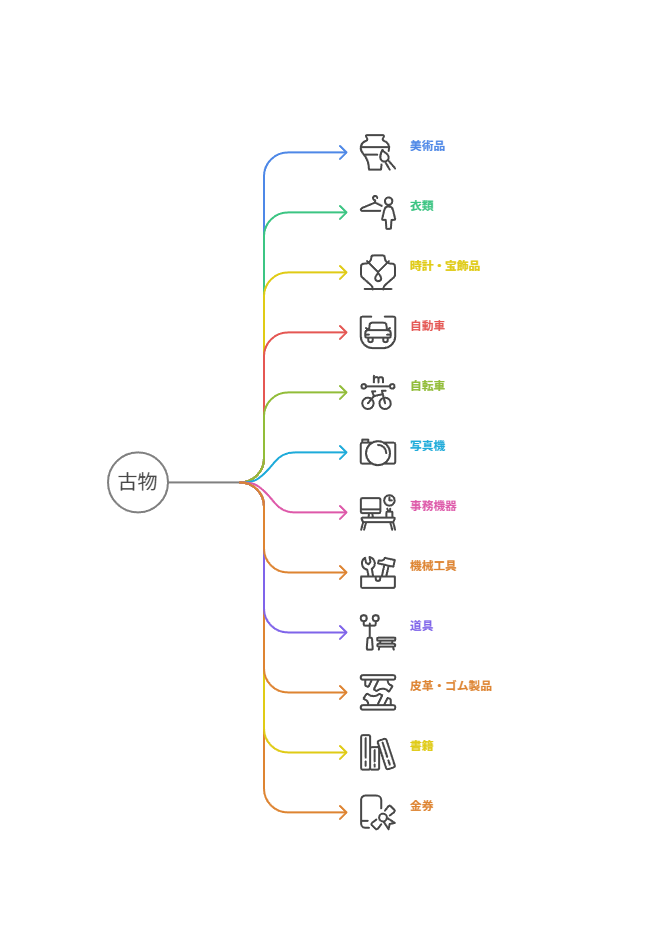

古物13品目

古物13品目に分類されています。これに該当しない物品は古物ではありません。

古物営業法

(古物の区分)

第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。

一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

四 自動車(その部分品を含む。)

五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

六 自転車類(その部分品を含む。)

七 写真機類(写真機、光学器等)

八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

十二 書籍

十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)

古物を業として売買または交換するとは?

業として売買または交換するとは、単発的な取引ではなく、反復継続して利益を得る目的で行われる取引全般を指します。

この「業として」という点が重要で、以下の2つの要素が総合的に判断されます。

- 営利目的(利益を出す意思)

- 反復継続性(繰り返し行う意思)

古物商許可が必要となるケース

「古物商許可が必要かどうか」は、以下の問いを基準に判断します。

- 取り扱うものが「古物」に当たるか?

- その古物を「利益を得る目的」で扱っているか?

- その取引を「反復継続して」行うつもりがあるか、または実際に行っているか?

古物商許可が必要となる代表的な行為を挙げます。これらの行為に一つでも当てはまる場合は、許可の取得を検討する必要があります。

1. 古物を仕入れて販売する場合

これが最も一般的なケースです。

- リサイクルショップや中古品店の経営: 顧客から洋服、家具、家電、書籍、ゲームなどを買い取り、店舗やオンラインで販売する事業。

- 「せどり」や「転売」を継続的に行う場合:

- フリマアプリ、オークションサイト、ECサイトで、中古品を安く仕入れて、利益を乗せて繰り返し販売する行為。

- リサイクルショップや古物市場等で仕入れた商品を、インターネット上で販売することも含まれます。

- 新品に見えても、一度消費者の手に渡ったものは「古物」とみなされることがあります。 たとえば、家電量販店で新品を購入し、未使用のままフリマアプリで転売を繰り返す場合も、それが「使用のために取引された物品」に該当し、かつ「業として」行われるなら許可が必要です。

2. 古物を修理・加工して販売する場合

- 中古のブランドバッグや時計を修理・クリーニングして販売: 古物を買い取り、手を加えて価値を高めた上で販売する行為。元の物品が古物であるため、許可が必要です。

- 中古家具をリメイクして販売: 買い取った古い家具を修復・塗装し、中古品として販売する場合。

3. 古物を買い取ってレンタルする場合

- 中古DVD、中古漫画、中古ゲームのレンタル事業: 顧客から買い取った(又は仕入れた)中古品を、レンタルすることで利益を得る事業。買い取りの段階で許可が必要です。

- レンタル後の販売: レンタル事業で使っていた物品を、使用済みとして顧客に販売する際も許可が必要になります。

4. 古物の委託販売を行う場合

- 顧客から古物の販売を請け負い、手数料を得る: 例えば、不要になったブランド品や骨董品などを預かり、売れた際に販売手数料を徴収する事業。これは「買取り」とは異なりますが、「交換」に準ずる行為とみなされる場合があります。

5. 古物を交換する場合

- 不要な古物と別の古物を交換し、その差額で利益を得る: あまり一般的ではありませんが、古物同士を交換する取引も、利益目的で反復継続して行う場合は許可が必要です

許可が不要な場合との重要な違い

古物商許可が不要なのは、基本的に個人的な不用品の処分や、営利目的ではない単発的な取引です。

- 自分で使っていたものを売る: 引っ越しで不用品をフリマアプリで売却するなど。

- 無償でもらったものを売る: 友人からタダでもらった本を売るなど

- 自分が売ったものを買い戻す: 過去に知人に譲ったものを、その知人から再び買い取るなど。